Образы бедности

В цивилизованном обществе бедных людей быть не должно, но они есть и, видимо, всегда будут.

Дело в том, что это социально-экономическое явление по своему содержанию относительно и подвижно «во времени и пространстве». Если рассматривать его «во-времени», то, например, шестьдесят лет назад небедная семья руководящего советского работника жила на уровне современной российской бедности. Если смотреть «в пространстве», житель столицы всегда богаче живущего в депрессивной глубинке. Поэтому говорить о бедности надо в самом общем виде.

Бедность возникает и существует на границе между человеком и обществом. Усилия или бездействие обеих названных сторон определяют результат в борьбе с бедностью. Общество, безусловно, несёт ответственность за наличие бедных граждан, но и люди в не меньшей мере отвечают за своё благосостояние.

Ниже предлагаются варианты образов богатства и бедности, успешности и неуспешности жизни.

Если отбросить силовые государственные методы противостояния бедности, наиболее

известен образ социального обучения бедного человека «ловить рыбу удочкой», но не ждать, когда его кто-то «накормит рыбой». Эта образность людей с удочками сейчас, в эпоху развитых технологий производства продуктов питания и промышленной ловли той же рыбы уже не работает.

В России понятия богатства и бедности традиционно соотносят не с одним человеком, а с семьёй, домом: «бедная семья», «богатый дом». Также широко известны такие понятия, как «полные-пустые сусеки», «дом – полная чаша» или «разбитое корыто». В этих образах содержатся некие ёмкости.

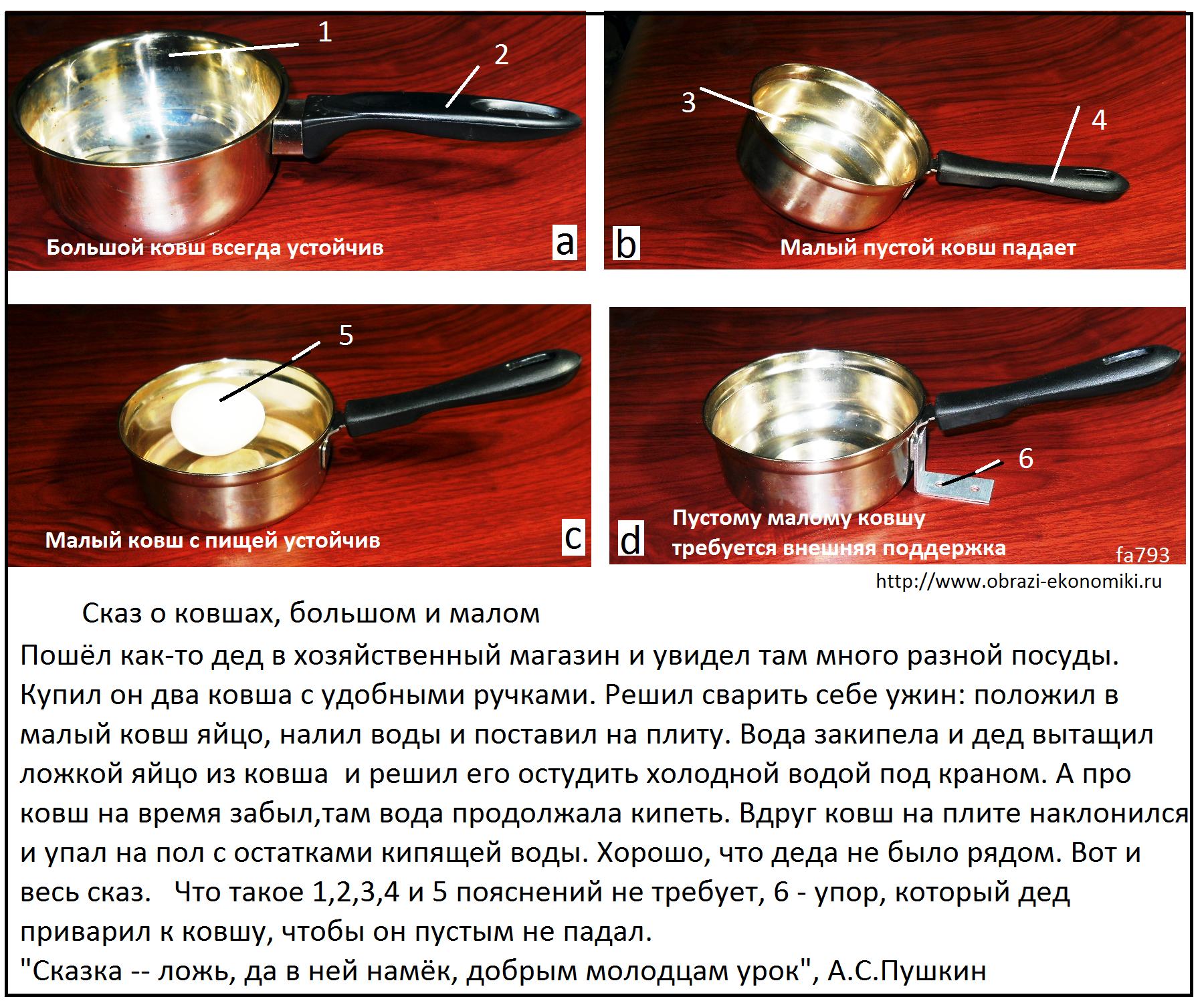

Итак, о чём же говорят фотографии ковшей на представленных выше рисунках?

Рисунок a. Большой ковш олицетворяет ответственных, успешных людей, семью, фирму или даже государство, то есть то, что обладает свойством субъектности, самостоятельности, независимости, суверенности. Большой размер ковша предполагает взрослость, опытность и мудрость того, с кем или чем он ассоциируется. Такой ковш, даже став пустым не падает, как и подобный ему человек или целое государство не падают духом и не теряют способность «подняться с колен», попав в крайне тяжёлое положение.

Ручка ковша символизирует и определяет его отношения с внешней средой. У большого ковша размер его ручки относительно небольшой и это исключает его падение. Так и в жизни и в экономике большие субъекты более защищены от внешних влияний.

На рисунке b мы видим ковш, который сам по себе не может находиться в рабочем, жизнеспособном состоянии. В нём обязательно что-то должно быть (яйцо на рис. c). Но ёмкость этого ковша небольшая, содержимое быстро расходуется и он падает. Маленькому «ковшу» очень трудно быть в роли субъекта. Ему уготована роль объекта,которым управляют крупные участники экономики. Казалось бы, надо укоротить или вообще ликвидировать ручку у маленького ковша, чтобы он приобрёл устойчивость. Но тогда ковш не за что будет брать и он рискует потеряет и свою объектность.

Остаётся один выход – применить стратегическое решение, снабдить ковш внешним поддерживающим элементом (см.рис. d).

Борьба с бедностью должна вестись одновременно тактически, путём оказания точечной помощи семьям, попавшим в беду, и стратегически, способствуя переходу этих семей в разряд малых, но субъектов экономики.

Образный подход к анализу экономики прост и всем понятен.